�E�X�^�b�N�X���C���[�X�s�[�J�[�i�w�b�h�t�H���j�͂Ȃ��Ȃ��ɑf���炵���B�ߓn�i�g�����W�F���g�j�����ɂ����đ��ɔ�ނȂ��Ǝv����قǔ�����o�����\���B������Đ����鉹�͓����ŋɍו��܂Ō��ʂ��������n�b�Ƃ���قǃ��A���őS��������ꂷ�邱�Ƃ��Ȃ��B�Ȃ̂ŁA���̍ہA�����킫�܂������̃h���C�u�A���v�����삵�Ă݂悤���ȂǂƂ����C�ɂȂ����̂ł���B

�E�ŁA�܂��͉���Ȍ����B

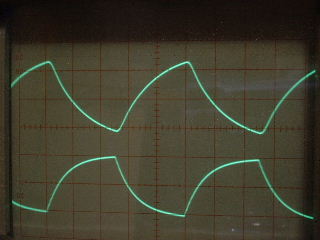

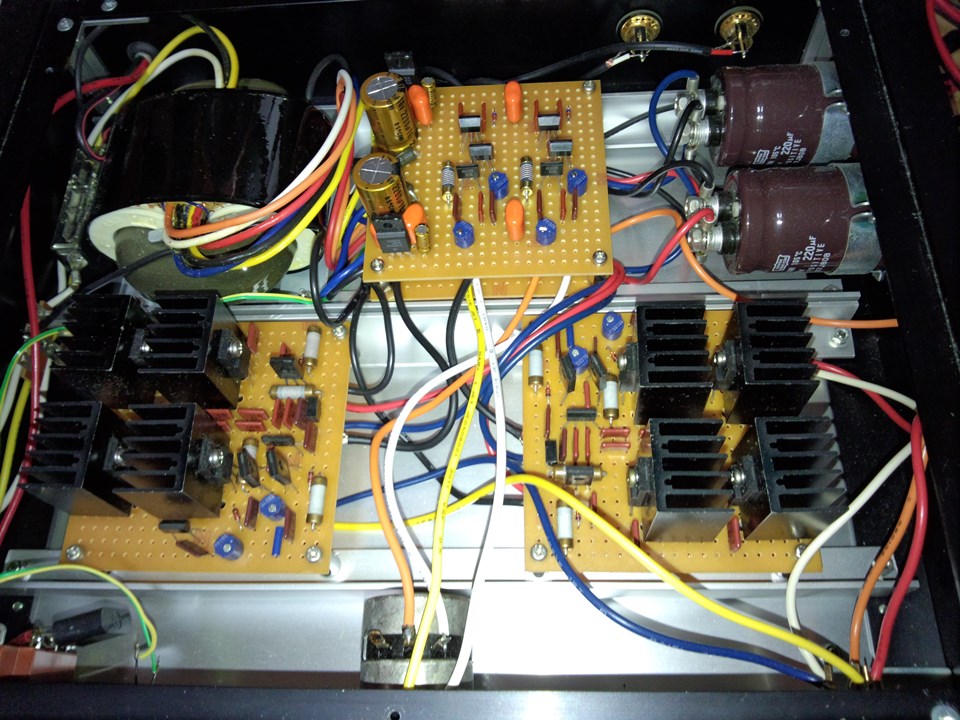

�E�͂��߂ɃA���v�̏��v�o�͓d������A���v�̏��v�d���d�����l����B

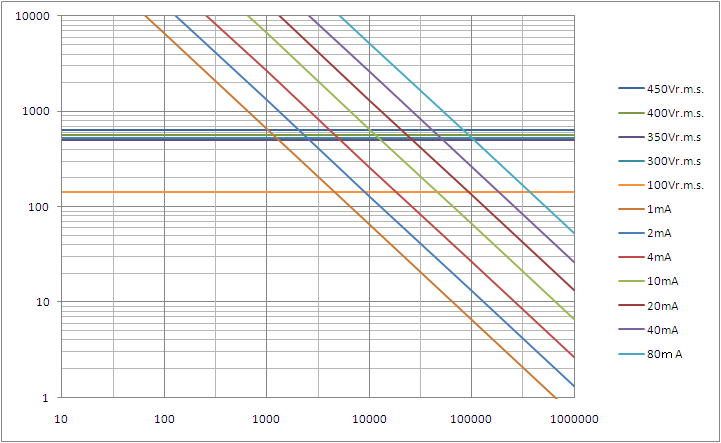

�E�r�q�|�S�O�S�ɂ͂r�q�|�k�����������@�������������̎戵���������t���Ă��邪�A����ɂ��r�q�|�k�����������@�������������i�S�O�S�A�R�O�R���Q�O�Q�j�̉������x�͂P�O�O���a�^�P�O�O�ur.m.s.���́^�P��Hz�Ƃ���A�܂��ő剹�����x���͂P�P�W��B�^�S�O�OHz�Ƃ���B�̂ŁA���̂Q�_���炷��ƁA�ő剹�����x���܂Ńh���C�u���邽�߂ɂ͂P�O�O�ur.m.s.�̂W�{�i���{�P�W��B)�̂W�O�OVr.m.s.�i���Q�C�Q�U�R�u���|���j�̏o�͓d�����K�v���Ƃ������ƂɂȂ�B�Ȃ�Ƃ��A�C�������Ȃ肻���ȓd������Ȃ��B�i�O�O�G

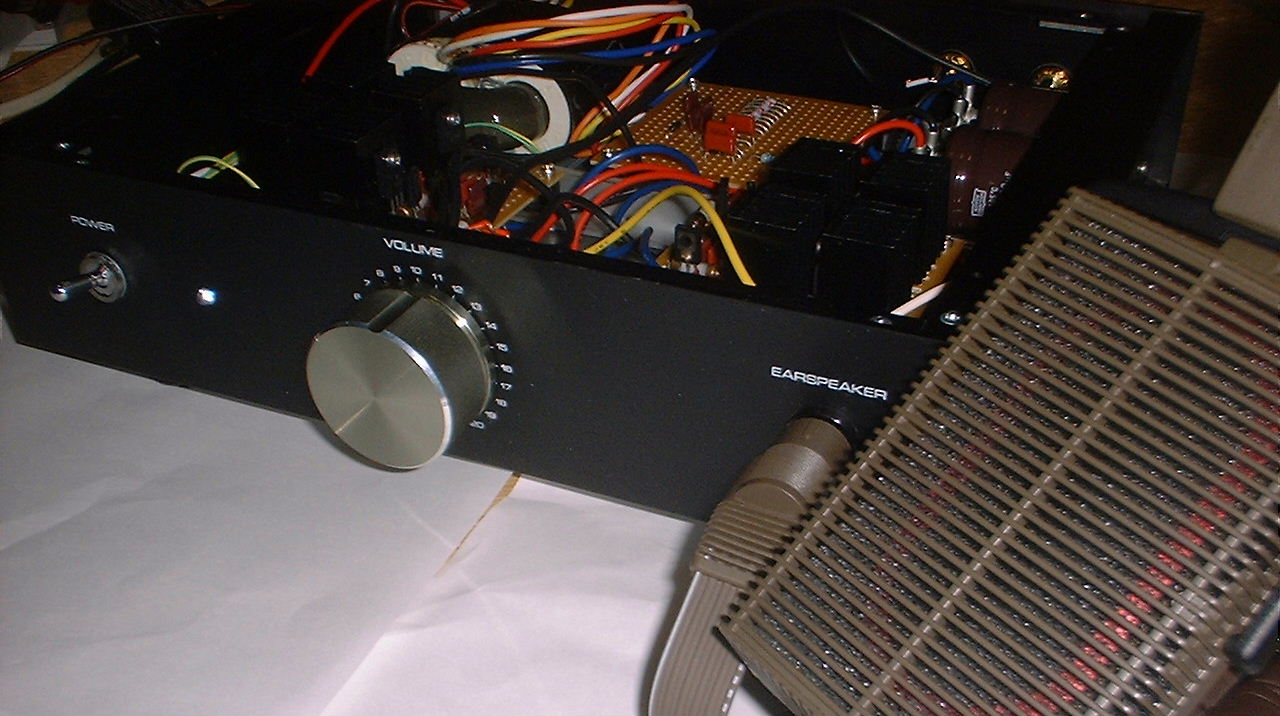

�E���A����A�����̃h���C�u�A���v�̃X�y�b�N���݂�ƁA���̍ő�o�͓d���͂r�q�l�|�V�Q�V���`�̂S�T�OVr.m.s�D�^�P���g�����ő�ŁA�����łr�q�l�|�R�Q�R�`���S�O�O�ur.m.s�D�^�P���g���ASRM-�R�O�O���R�T�OVr.m.s�D�^�P���g���ASRM-�O�O�VtA���R�S�OVr.m.s�D�^�P���g���ASRM-�O�O�U���`���R�O�OVr.m.s.�^�P���g���A�����Ăr�q�l�|�Q�T�Q�`���Q�W�O�ur.m.s.�ƂȂ��Ă���A�W�O�OVr.m.s.�Ƃ������̂͂Ȃ��B�����̃h���C�u�A���v�̍ő�o�͓d���������Ȃ��Ă���Ƃ������Ƃ́A�X�^�b�N�X�̃C���[�X�s�[�J�[���h���C�u���邽�߂ɂ́A���̂��炢�̍ő�o�͓d���ŏ\�����Ƃ������Ƃ��낤�B

�E�����ŁA���̂����ő�̂S�T�OVr.m.s.�̍ő�o�͓d���邽�߂ɂ͂ǂ̒��x�̓d���d�����K�v�����l����ƁA�����g�łS�T�OVr.m.s.�Ƃ������Ƃ́A���̃s�[�Nto�s�[�N�d���͂S�T�O�~��Q�~�Q�� �P,�Q�V�RVp-p�ł���B����͂�A����ł����̐������d���Ȃ̂��B�����ŁA�����ł����v�d���d���������邽�߁A������̓d���d���œ�����BTL����A���Ȃ킿�o�����X����œ���Ƃ��āA�e�o�����X�o�͂͂U�R�VVp-p�̍ő�U�����K�v���Ƃ������ƂɂȂ�B

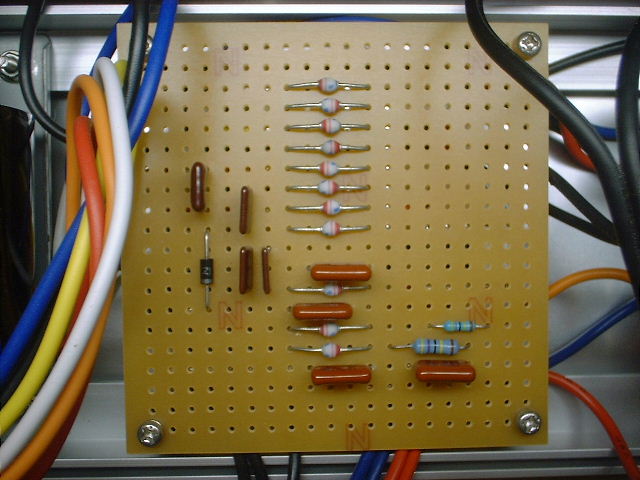

�E���̍ő�o�͓d���邽�߂ɂ́A�O�a�d�����ɂ�閳���d�������Ȃ��ł��鏃�����̃A���v�Ŏ�������Ƃ��Ă��A���S�Ƀ��[��to���[���Ƃ�����ɂ͂����Ȃ��̂ŁA�d���d���Ƃ��Ă�DC�U�U�OV�͕K�v���낤���B������v���X�}�C�i�X�Q�d�������ōl����}DC�R�R�OV�̓d����p�ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B���l�ɂ��ĂS�O�OVr.m.s�D�Ȃ�}DC�R�O�OV�A�R�T�OVr.m.s.�Ȃ�}DC�Q�V�OV�A�R�O�OVr.m.s�Ȃ�}DC�Q�S�OV���x���B

�E���������^��ǃA���v�Ŏ�������ƂȂ�A����ɐ^��ǂ�P-K�Ԃ̖����d���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���ɍ��d���̓d�����K�v�ƂȂ�B���A�����h���C�u�A���v�ɂ����Đ^��ǂ��N�p�����n�C�u���b�h�n�@��̍ő�o�͓d�����������̌n�@��̂�����P�O�OVr.m.s�D���x�Ⴂ�Ƃ�����݂�ƁADC�U�U�OV�i�}DC�R�R�OV�j���炢�̓d���d���́A����\�f�q��R�X�g���̐����������ŁA���͂₻����������ȏ�ɏグ���Ȃ��̈�̂��̂Ȃ̂��낤�Ɛ��������Ƃ��낾�B���A�����^��O�Ɠd�ʔ̓X�Ŏ��ۂɒ���������ł́A�ő�o�͓d�����R�O�O�ur.m.s.�̂r�q�l�|�O�O�U���`�Ƃr�q�|�S�O�S�̑g�ݍ��킹�i�r�q�r�|�S�O�S�O�`�j�ł��\�ȉ��ʂ��Ɗ�����ꂽ�̂ŁA�����I�ɂ͂���ŏ\�����Ƃ������ƂȂ̂��낤�B

�E���ɃA���v�̏��v�o�͓d�����l����B���v�d���d����������A���v�d���������邱�Ƃɂ��K�v�ȏo�͓d�́i�p���[�j�ƃh���C�u�A���v�̏I�i�̋K�͂��z��ł���B

�E���ɃA���v�̏��v�o�͓d�����l����B���v�d���d����������A���v�d���������邱�Ƃɂ��K�v�ȏo�͓d�́i�p���[�j�ƃh���C�u�A���v�̏I�i�̋K�͂��z��ł���B�E���̍ۃC���[�X�s�[�J�[�Ƃ͂����Ȃ镉�ׂȂ̂�����肾�B�R���f���T�[�^�ł��邩��A�v����Ηe�ʕ��ׂȂ̂��낤���A�X�y�b�N�ɂ���SR-�O�O�V�`�̗e�ʂ��P�[�u�����݂łX�S��F�ŁA���̃C���s�[�_���X���P�O��Hz�łP�V�O�����Ƃ���B�r�q�|�S�O�S�ł͗e�ʂ��P�[�u�����݂łP�P�O���e�ł��̃C���s�[�_���X�͂P�O���g���łP�S�T�����ł���A�r�q�|�R�O�R�Ƃr�q�|�Q�O�Q�͓����ŁA�e�ʂ��P�[�u�����݂łP�Q�O���e�A�C���s�[�_���X�͂P�O���g���łP�R�R�����Ƃ���B

�E�C���[�X�s�[�J�[�̍\�����l����ƁA���ꂪ���̂܂܃h���C�u�A���v�̕��ׂȂ̂��낤���H�Ƃ����C�����Ȃ����Ƃ͂Ȃ��̂����A�R���f���T�[�̃C���s�[�_���X���P�^�i�Q�����j�ɁA�����P�O���g���A�����X�S���e�A�P�P�O���e�A�P�Q�O���e�������Čv�Z����Ƃ��ꂼ��P�V�O�����A�P�S�T�����A�P�R�R�����ƃX�y�b�N�ʂ�̐��l�ɂȂ邱�Ƃ���A�C���[�X�s�[�J�[�́A�h���C�u�A���v�ɂƂ��āA�b���X�S���e�A�P�P�O���e�܂��͂P�Q�O���e�̏����e�ʕ��ׂł���Ƒf���ɍl���ėǂ��̂��낤�B�����B